PetVoice立ち上げのきっかけとなった愛猫を亡くして(PetVoice代表深田)

ご挨拶

こんにちは、PetVoiceという犬猫向けの健康管理デバイスを開発・提供する会社の代表を務めております深田と申します。

PetVoiceは、私が初めてお迎えしたエイズ陽性の猫との経験をきっかけに、飼い主が些細な異変にも気づけるような仕組みを作りたいとの想いで立ち上げたサービスです。しかし、先月、私の愛猫が腎臓病の急速な悪化により10歳を迎える前に虹の橋を渡りました。PetVoiceが大幅な機能成長をお披露目する直前の出来事でした。

事業を進める中で、このような結果を招いてしまったことに大きな後悔が残りました。同時に、PetVoiceのサービスだけではまだ不十分であると痛感しました。

痛感した課題

私が今回の経験を通じて学んだのは、以下の5つの要素が揃わないと、犬猫が1日でも長く健康に過ごすことは難しいということです。

- 飼い主自身が五感を使って異変に気づくこと

- 飼い主の五感では気づけない日々の変化をテクノロジーで検知すること

- 健康なうちから動物病院との信頼関係を築くこと

- 医療の質と精度を向上させ、治療の選択肢を増やすこと

- 医療費負担を軽減すること

多くの飼い主が愛する犬猫の最後を後悔なく看取れるようにするため、この想いを少しでも形にしたいと考えています。本記事では、私が愛猫との経験を通じて得た教訓や、PetVoiceが今後目指す方向性について赤裸々に綴ります。

この文章を読み返しながら、こんな文章を残したら、当時の辛い記憶が蘇ってくる、こんな文章を残すべきではないという考えが一瞬過りました。

しかし、私自身がこの体験を決して忘れることなく、この後悔をバネに事業に取り組むべきと考えたため、この記事を公開することにしました。お時間許す方は是非お読みいただけると幸いです。

目次

私が初めて迎えた猫について

2018年、私が24歳の時に、3歳の保護猫を家族に迎えました。その猫は、保護犬猫のマッチングサイトで一目惚れした「茶の助」という名前がすでに付けられていたチャトラ猫でした。

私は以前から犬猫の殺処分問題に課題意識を抱いており、自分も何か行動を起こしたいと考えていました。しかし、具体的な実績が伴わないままでは説得力がないだろうと思い、なかなか貰い手のつかないエイズ陽性の保護猫を家族に迎える決断をしました。

茶の助は極度の臆病猫で、家に迎えた直後の1週間はベッドの下に隠れっぱなしでした。皿置きしたチュールをかろうじて食べる程度で、体調を心配したことを今でも覚えています。

1週間ほど経つと少しずつキャットタワーに登り、姿を見せてくれるようになりました。それでも触れることはできず、抱っこなど夢のまた夢でした。

2018年のクリスマス、茶の助が私の手からチキンを食べてくれるという大事件が起きました。それ以降、少しずつ距離が縮まり、食べている時に軽く頭を撫でられるようにはなりましたが、抱っこまではまだまだ遠い状態でした。

2021年にもう1匹保護猫(エイズ陽性)をお家にお迎えしました。茶の助との経験から、やはり猫は生まれてすぐ人間に慣れないとその後一生人間と触れ合って過ごすことは難しいと思い、さくらという名前がすでについた生後半年ほどの保護猫をお迎えしました。

茶の助が亡くなってから写真を見返していたのですが、最初の数日はお互いシャーシャー言い合っていたのですが、1週間も経つとこんなにもくっついて仲良くなっていました。

さくらは人懐っこくて抱っこや一緒に寝ることができました。さくらが人と触れ合っている様子を見て、茶の助も人との触れ合い方がわかったのか、私の膝の上に乗ったり一緒に寝ることができるようになりました。

茶の助はさくらのことが大好きで、おてんばなさくらのお兄ちゃん的な存在でいつもさくらの遊び相手になって、いつも一緒に寝ていました。

腎臓病の早期発見

2023年11月頃、茶の助の水を飲む頻度が増えていることに気づき、PetVoiceのデータを確認しました。すると、確かに水飲みの時間が増加していることがわかり、病院に連れて行くことにしました。

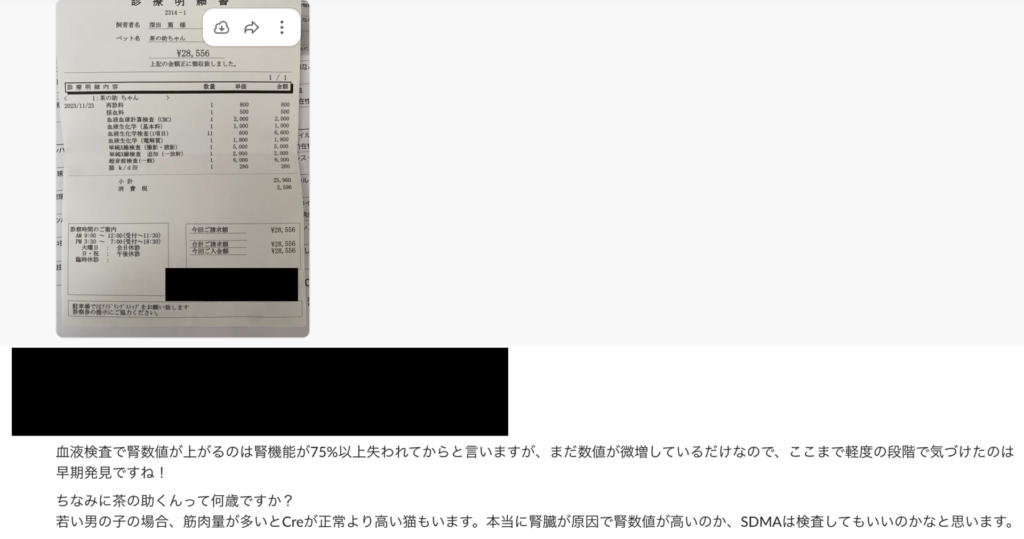

血液検査の結果、腎臓の数値が若干悪化していることが判明しました。しかし、比較的早期の段階で発見できたという診断を受け、まずは療法食から始めることにしました。

この時の動物病院での対応があまり良くなく、血液検査の結果を他の獣医師にも見せてセカンドオピニオンを求めました。その結果、療法食を始める判断は妥当との見解を得て、経過観察を開始しました。

※セカンドオピニオンの様子(このほかに血液検査の結果も共有)

茶の助は食事の変化に敏感で、フードの切り替えで血便が出ることがあったため、療法食も慎重に導入し、薬についても徐々に慣らしていく方針を取りました。

容態の急変

2024年1月ごろには完全に療法食に切り替えが完了しました。トイレの回数や水飲みの頻度自体に変化はなかったため、投薬は開始せず療法食を与える生活をしばらく続けていました。

2024年1月頃、療法食への切り替えが完了しました。その後もトイレの回数や水飲みの頻度に変化がなかったため、投薬はせずに療法食を与え続ける日々を送っていました。

しかし、同年10月末頃からフードの食べ残しが増え始めました。その頃、私は11月11日に開催予定のPetVoiceの新機能発表会の準備で多忙を極めており、日中は家を空けることが多かったため、すぐに病院に連れて行くことができませんでした。発表会が終わったら病院に行こうと考えていましたが、11月初旬にはほとんどフードを食べなくなってしまいました。

11月4日、ようやく病院に連れて行き血液検査をしたところ、腎臓の数値が急激に悪化しており、緊急入院が必要だと診断されました。担当医からは「ここ数日が山場になる可能性もゼロではない」と告げられました。

5日の午前に病院から電話があり、点滴を1日続けたが血液検査の数値が改善しない旨の連絡がありました。

まだ可能性は50%未満だが、本当にここ数日が山場になってしまう可能性があると伝えられ、急遽様々な予定をキャンセルさせていただき、さくらをキャリーケースに入れて一緒に病院に向かいました。

入院室に入っている茶の助はぐったりしていましたが意識はありさくらを確認することはできていたと振り返っています。

面会を終えて、自宅に帰り仕事をしていたところ動物病院から「心臓はまだ動いているが呼吸が止まった」と電話がありました。

急いで病院に向かいました。向かっている電車の中で病院から電話がありました。いろんなことが頭を駆け巡りました。電車から降りて折り返したところ「挿管し呼吸は戻った」と聞き少しばかり安堵しました。

病院で呼吸をしている茶の助を見て再度帰路につきました。絶対に回復すると願っていました。

しかし、日付が6日に変わった直後に病院から電話がありました。「心肺停止したのですぐにきてください」との連絡で、タクシーに飛び乗って病院に向かいました。(この体験からすでに1ヶ月以上が経過していますが、この時のタクシー運転手が何かを察したのかすごく親切にしてくれたのを覚えています)

到着した時に担当医はまだ心臓マッサージをしてくれていました。担当医はもう心肺機能は戻らないだろうと思っていたと思いますが、一生懸命に治療を行ってくれていました。担当医は毎週の固定曜日の休みを返上して、茶の助を診てくれ、深夜遅くまで対応していただき本当に感謝しています。

11月6日未明、茶の助は9歳8ヶ月で虹の橋を渡りました。これまでの自分の人生の中で最大の後悔の念に駆られながら、周囲の方々に説明し11月11日の新機能発表会の準備を手伝ってもらうことでなんとか当日を迎えることができました。

後悔

今回の経験を経て、私の中でたくさんの後悔が残りました。気持ちの整理がつき前を向けるタイミングで、後悔についても今後に活かしていきたいと考え少し整理しました。

後悔①:地域のかかりつけ動物病院・獣医師の言葉を信用することができず動物病院から足が遠のいてしまった

自宅の近くにある動物病院に通っていましたが、予約制なのに30分以上待たせることが当たり前になっている病院でした。百歩譲って待たされるのはいいとしても、待っている患者さんにお待たせしますという断りを予め伝達されることもなく、不信感が募っていく病院でした。ただ、行っても年1回の健康診断とワクチン接種だったので耐えていました。

しかし、茶の助が水飲みが少し多いなと思って病院に行った時、いつものように30分近く予約時間から待たされた挙句、血液検査をするということで、診察後さらに30分以上待たされました。

PetVoiceの仕事柄、動物病院の先生とは日々お仕事をしています。

血液検査後これだけ待たされるということは院内で血液検査をして結果を取得しようとしているから待っているんだろうという考えには至りました。

血液検査では院内で血液検査機器にかけてその日のうちに結果を取得する方法と、外部の血液検査会社に検査を委託し後日検査結果を受け取る2パターンあります。

※院内によくある血液検査機器

健康診断などの緊急性が低い時には外部に委託することが多いのですが、結果をすぐに取得する必要がある緊急性が高いケースでは院内の血液検査機器を用いて結果を取得します。

詳細なことを言えば、院内での血液検査と外部委託での血液検査では病院側のコスト負担も変わり、ひいては飼い主が会計時に負担する費用も変わってきます。

今回のケースでなぜ院内での血液検査を実施するのかの説明もなければ、院内で血液検査することで待ち時間が発生する説明もない、しまいには、私は直接説明を聞いていない中で、エコーとレントゲンも当ててみましたと言って、会計は3万円近くするという始末で、その日は一日中怒りが収まらなかった記憶があります。

そんな中で腎臓病薬のラプロス錠をできるだけ早くに始めた方がいいという話がありました。先述のエコーとレントゲン、病院の検査の値段設定の件もあり、どうせ定期的な薬で稼ぎたいだけの獣医師だと思ってしまい、一旦その場はやり過ごし、冷静になって知り合いの獣医師2名に血液検査の結果を送りセカンドオピニオンを求め、まずは療法食からで問題ないとの見解を得たので、療法食へ徐々に切り替えて様子を見る判断にしました。

言い過ぎましたが、セカンドオピニオンの獣医師曰く、実施した検査自体は特段常識的な範囲とのことです。ただし、コミュニケーションが・・・という話はありました。

うちは車を持っていないので、次に近い病院に行くにもタクシーかレンタカーを借りて30分近くかけて行くか・・・と考えると病院からどんどん足が遠のいてしまい定期検診を十分な頻度で行くことができず、結果としてはこれが大きな後悔につながっています。

ここから「負担なく通える範囲」に「信頼できる動物病院」がないとダメだと思うに至りました。信頼できるとは、高度な医療機器があって・・・といった話ではなくて、きちんと患者とコミュニケーションを取り、人として信頼できるかどうかです。

後悔②:自分自身の目で異変に気づくことができなかった

日々の仕事の忙しさにかまけて愛猫の体調を自分の目をはじめとした5感で管理し異変に気づけなかったことが大きな反省です。うちの場合は猫が2匹いますので、排泄物の状態などが判別ができませんでした。

どれだけ一緒にいても健康状態の変化に気づけるかどうかは自信がないですが、少なくとも、一緒にいられる時間が多ければ、後悔も大きく減らせたのではないかと悔やんでしまいます。

後悔③:PetVoiceの機能は異変検出に不十分だった

PetVoiceは安静時呼吸数や推定直腸温など異変のラインが明確なものについては飼い主のスマートフォンにプッシュ通知で異変を伝えています(例えば体温が39度を超えたら一般的には少し体温が高いためアラートを送るなど)。

しかし、活動量、水飲み、排泄時間など異変のラインを設定しにくいものについては特段対応ができていませんでした。

茶の助のケースでは、初期症状として水飲み頻度の上昇(排泄時間も微増)が明確にあり、なんとなくアプリを見ているだけでも気づくことができましたが、後半の方では活動量が減っているなどの異変が出ていました。これをどの程度の重要度で捉えるかといった問題もありますが、少なくとも、計測できる全ての項目でこれまでの傾向から変化があるといった通知は必須だと考えました。

犬猫が1日でも長く健康で過ごすためにPetVoiceがやるべきこと

愛猫との経験を通じて、PetVoiceがデバイスを提供するだけでは犬猫が健康で1日でも長生きできる未来を実現できないと痛感しました。そこで、以下の5つの取り組みを軸に、より包括的な支援活動を進めてまいります。

- まずは飼い主の5感で異変を察する

- 飼い主の5感では気付けない日々の変化をテクノロジーで検知する

- いざという時のために健康なうちから動物病院と信頼関係を築く

- 医療の質と精度を上げ、治療選択肢を増やす

- 医療費負担を下げる

具体的に実施していくアクションを以下に記載します。

①まずは飼い主の5感で異変を察する

獣医師監修のもと、健康管理に関する情報発信を行います。

すでにPetVoice Blogという形で記事を発信しており、テーマによっては毎月数千回ほど見られています。この情報発信をさらに強化します。

加えて、健康管理について楽しく学べるリアルな場でのイベントを開催します。

すでに第1回目については日程も決定しており、今後詳細な情報を発信します。

②飼い主の5感では気付けない日々の変化をテクノロジーで検知する

PetVoiceの異変アラートを強化します。明確な異常ラインを設定できた安静時呼吸数・推定直腸温に加えて、活動量の変化などでも異変に気づけるようアラート機能を強化します。

加えて、先日実施した新機能発表会で発表しましたが、PetVoiceで計測可能な健康データの精度を上げる機能についても実装を進め、排泄・水飲み・食事・毛繕いといった項目でも異変に気づきやすいように機能アップデートを進めます。

さらに、まだうちうちではありますが、獣医療業界ではご高名な獣医師の先生方と獣医療版デジタル・IoT勉強会なるものを立ち上げました。この活動によりPetVoiceの範疇を超えて、犬猫の健康な生活のために必要なテクノロジーの普及に努めます。

③いざという時のために健康なうちから動物病院と信頼関係を築く

ここが私の経験上最大の後悔であり、最も力を入れて取り組んでいきます。

日本各地にいい病院がある・・・では不十分で、地域のかかりつけの病院、少なくとも1つの市区町村に1つは応対等含めた信頼できる動物病院が必要だと考えています。

そういった病院の紹介、その病院で病院スタッフ様と地域の犬猫飼い主様がもっとフランクに交流できる場を作ります。

また、動物病院スタッフ様がもっと医療と患者様との関係構築に集中できるような環境づくりにも積極的に関わっていきます。

④医療の質と精度を上げ、治療選択肢を増やす

職業柄、最先端の獣医療のお話を拝聴する機会を多くいただきますが、最近聞いた話では、再生医療の技術を用いて、猫の腎臓病を予防できる基礎研究・要素技術もあるようです。

こういった技術が世の中に普及し、飼い主の皆様の選択肢となるよう普及に努めます。

⑤医療費負担を下げる

今回私の猫の治療費は20万円ほどでした。先述の通り、病院により金額設定は異なりますが、血液検査・エコー・レントゲンで3万円ほどします。

人医療とは異なり、国民皆保険がない動物医療ではどうしても医療費負担が大きくなってしまいます。人間医療では3割負担、かつ犬猫よりも10倍近く人口がおり規模の経済も働きますので、どれだけ負担しても8,000円程度でしょう。この金額帯であれば、もっと頻度高く病院に足繁く通うことも可能だと思います。

ここについては水面下での動きは複数ありますが、確実にお約束できることはありません。ただし、犬猫が1日でも長く健康に生きるために欠かせない論点ですので、何らかの形で医療費負担軽減を実現させます。

最後に

長すぎてほとんどいないと思いますが、ここまで読み進めてくださった方、本当にありがとうございます。

茶の助との経験を経て、私が1つだけ後悔していないことがあるとすれば、茶の助を迎えた時からPetVoiceを立ち上げていたことです。2020年7月にPetVoiceを立ち上げ、それから心ある方々のご協力のおかげで4年前には想像も及ばなかったデバイスに仕上がり、また、獣医療関係者の方々との関係構築ができました。

今回の経験を経て、即時に具体的な行動を起こすことができたのも、4年前に茶の助がPetVoiceの立ち上げのきっかけをくれたからだと振り返っています。

2024年12月24日に2024年11月6日から起算して49日を迎えました。

世界中の犬猫が1日でも長く健康で過ごせるようPetVoiceができることを全力で進めて参ります。